資格外活動許可

資格外活動許可による就労

日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2(入管法の条文のあとに設けられている表のこと)に定められた在留資格をもって在留することとされています。

入管法別表第1に定められた在留資格は、就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。

したがって、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。

例:留学生がアルバイトをしたいと希望する場合

「留学」の在留資格は原則就労が禁止されているため、資格外活動許可を受ける必要があります。

例えば中華料理店の料理人として「技能」の在留資格で滞在する人が、休みの日に中国語教室を開いて報酬を得る場合などにも資格外活動許可が必要です。

留学生をアルバイトなどで採用されるような場合は資格外活動許可の要否については、念のため出入国在留管理局へお問い合わせされることをお勧めします。

- 平成22年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。

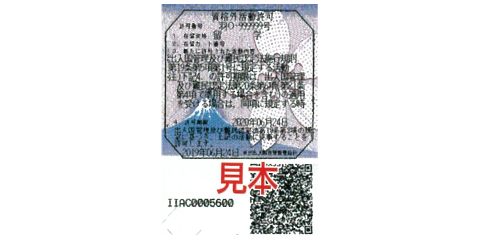

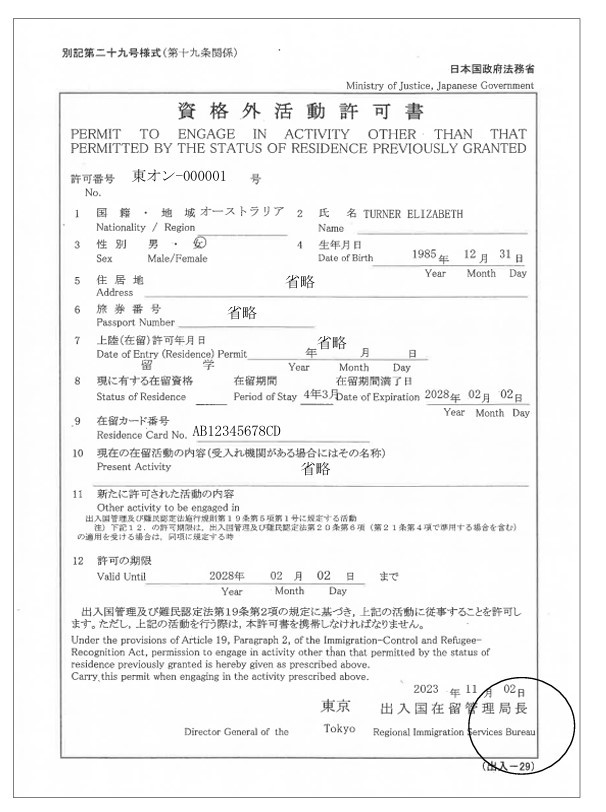

資格外活動の許可は、証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。

証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されます。

資格外活動許可の種類

- 雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合

- 原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合

- 地方公共団体等において雇用されている「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」の在留資格をもって在留する外国人が、1週に28時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づいて、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る。)」に該当する活動を行うことを条件として、勤務先の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合

- 02及び03の場合を「包括的許可」といいます。

なお、「包括的許可」の場合は、「新たに許可された活動内容」には、以下のとおり記載されます。

- 02の場合「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」

- 03の場合「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第2号に規定する活動」

02の許可が受けられる場合として、「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合のほか、本邦の大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生であって、卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等が挙げられます。

「留学」「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く)には、上陸の許可に引き続き、資格外活動許可の申請を行い、上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能です。

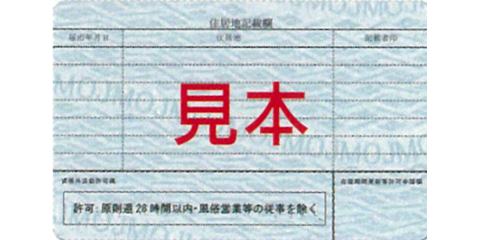

また、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合に、その許可の要旨が記載されます。

オンラインにて資格外活動許可申請をし郵送にて受け取る場合は、パスポートに認証シールは貼られず代わりに資格外活動許可書が発行されます。

留学生アルバイトの雇用保険について

「留学生が雇用保険被保険者になるか否か」は、「通っている学校、通い方による個別判断」となり、一律には取り扱えません。

雇用保険については、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」及び「同一の事業主の適用事業(労働者が雇用される事業)に31日以上雇用されることが見込まれない者」以外、被保険者になることとなっています(雇用保険法第4~6条)。

これは外国人であっても、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き同様です。

ただし、学生・生徒について、学校教育法第1条に規定されている学校(大学や高校等)の昼間学生(大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外の者)は被保険者になりません。

これ以外の教育機関、例えば日本語学校等でも、学校教育法第124条や134条第1項に規定されている専修学校・各種学校に認可されているものであれば被保険者とならないことと規定されています。

どの学校が認可されているかどうかは、福岡県私学振興課HP で確認でき、

掲載されている学校以外については、雇用保険の取得が必要である可能性があります。

雇用保険について判断に迷う場合は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。